第1問

答えは③ アは正文。プラトンの哲学はプロティノスなどの新プラトン主義の思想家に継承されて神 秘主義と結びつき,後に他のギリシア哲学とともにアウグスティヌスなどの教父哲学に影 響を与えた。 イは誤文。シーア派とスンナ派の論争は正統カリフ以後のカリフをムハンマドの正統な後 継者と認めるか(スンナ派)否か(シーア派)に関わるものであり,ギリシア哲学の受容は 関係ない。 ウは正文。トマス=アクィナスはアリストテレスの経験主義的な哲学に基づきながら「哲学 の真理」(理性に基づく真理)と「信仰の真理」を区別しつつ両者の調和を図り,カトリッ ク神学の体系を確立した。

答えは⑤ アは正文。孔子は周公旦が定めた礼(社会規範)による政治を理想とし,外面的な礼に従う ことが内面的な仁の実現に結びつくという克己復礼の思想を説いた。 ウは正文。韓非子は荀子の下で儒教を学び,法に則した信賞必罰に基づいて国家を治める法 治主義を説いて法家の思想を大成した。 イは誤文。孟子は孔子の仁の教えを重視し,仁・義・礼・智の四徳の中で特に仁と義を重ん じた。

答えは4。アウグスティヌスによれば,地上の国は自己愛に基づき,神の国は神への愛と隣 人愛に基づく。 1は正文。墨子は儒教の教えを別愛と呼んで批判し,利害を超えてすべての人が差別なく平 等に愛し合う兼愛を説いた。 2は正文。アリストテレスは師プラトンのイデア論を批判し,現実の個物の中にその本質で ある形相(エイドス)が存在すると論じる現実主義の哲学を説き,経験と観察を重視した。 3は正文。ブッダはバラモン教のカースト制度を批判し,動物や草木にも及ぶ普遍的な命へ の愛である「慈悲」を説いた。

答えは① a に当てはまるのは古代インドのウパニシャッド哲学で唱えられた生まれ変わりの思想で ある「輪廻」。「業」は輪廻における次の生活に影響を与える原因となる行為のこと。 b に当てはまるのは「死後も魂は存在し続ける」。資料では「魂はもとより不滅である」こ とが質問者も認める事柄とされている。 c に当てはまるのは自己の本質を意味する「アートマン」。「ブラフマン」は宇宙の根本原理 のことである。資料では人間の魂の不滅が論じられ,アートマンが追求されていると言える。

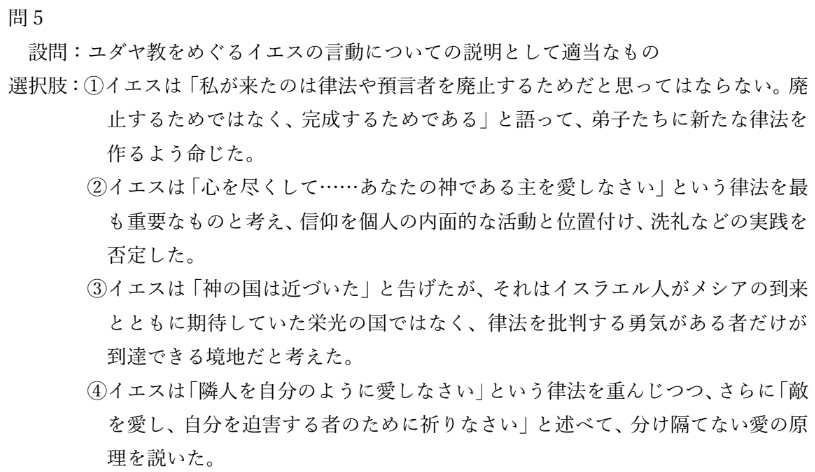

答えは4。イエスはすべての律法の中で神への愛と隣人愛を重視し,「敵を愛し,自分を迫 害する者のために祈りなさい」と説いた。 1は誤文。「新たな律法を作るよう命じた」が誤り。イエスは律法を単に形式的に守るので はなく,その根本精神に立ち返ることを主張した。 2は誤文。「洗礼などの実践を否定した」が誤り。イエス自身も洗礼を受けており,洗礼は キリスト教の重要な儀式として行われている。 3は誤文。「律法を批判する勇気がある者だけが到達できる」が誤り。イエスにとって神の 国の到来は精神的な出来事であり,それは神の愛に倣って隣人愛を実践する人々の間に生 じるとされる。

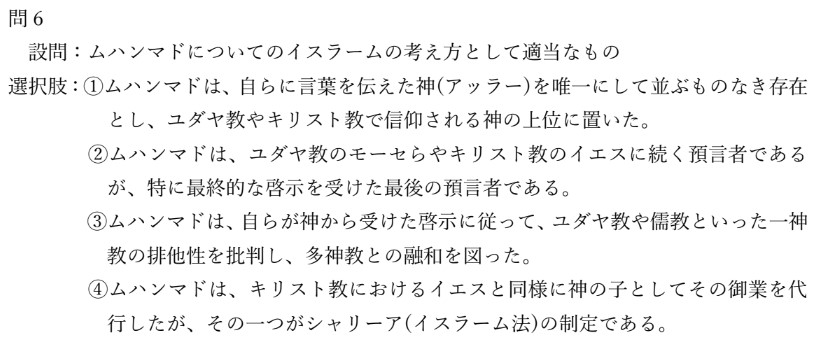

答えは2。イスラームではモーセらに加えてイエスも預言者の 1 人と見なし,ムハンマド を最大にして最後の預言者と考える。 1は誤文。「ユダヤ教やキリスト教で信仰される神の上位に置いた」が誤りである。イスラ ームにおける神(アッラー)はユダヤ教やキリスト教で信仰される神と同じものとされる。 3は誤文。「一神教の排他性を批判し,多神教との融和を図った」が誤りである。イスラー ムは一神教の教えをより徹底させた。 4は誤文。「キリスト教におけるイエスと同様に神の子として」が誤りである。ムハンマド は神の子ではなく,預言者であってあくまで人間であり,またイスラームではイエスも同様 に預言者とされる。

答えは③ a に当てはまるのは「ロゴス」。これはギリシア語で言葉・論理・理性などを意味する言葉。 古代ギリシアの哲学者たちはロゴスによって世界の法則を捉えようとした。なお「ミュトス」 は神話,「ノモス」は人為的なものを意味する言葉である。 b に当てはまるのは「神観念に基づいた自然観」。資料の中でアリストテレスは,自然哲学 者たちがアルケーを「神的なものであるとも考えている」と主張している。またノートには 「この資料の不死などの言葉に見られるように」とあるが,「不死」なるものは観察・経験 することができないものである。

答えは⑥ a に入る文として適当なのはイ。ブッダは「縁起」の思想に基づき,苦しみや迷いの原因を 滅すれば悟りの境地に達すると説いた。資料 1 では,執着が苦しみの源(縁)であると知 り,その執着を観察した人は,執着を作ってはならないというように,苦しみの原因を滅す るべきことが論じられている。アは誤文。まず「苦しみの生じる原因は,苦しみを観察して 執着するため」が誤り。資料 1 では,苦しみを観察して執着することが苦しみの原因であ るとは述べられていない。また「知と観察を手放して」も誤り。資料 1 では「無知な者だ けが執着を作る」と述べられ,執着の原因を観察し知ることの重要性が述べられている。 b に入る文として適当なのはウ。資料 2 および B の発言より,竜樹は行為と行為者の相 互依存的関係として縁起を解釈し,実体の概念を排除していることがわかる。エは誤文。「そ の実体は,我々の感覚世界を超えたところに存在する」が誤り。資料 2 について B は「こ の時成立するのは〔......〕名称と,それらの言葉で表される概念だけで,そこに実体は生じ ない」と述べており,竜樹は実体がどこかに存在するという考えを否定していることがわか る。 c に入る文として適当なのはカ。A と B の会話から,竜樹がブッダの縁起の思想を継承し ながらそれを「同時的な相互依存関係」として解釈して発展させたことがわかる。オは誤文。 「ブッダの説いた縁起の思想は誤りを含む素朴なものだったが」が誤り。資料にも会話にも, ブッダの縁起の思想が誤りを含んでいると述べられている箇所はない。

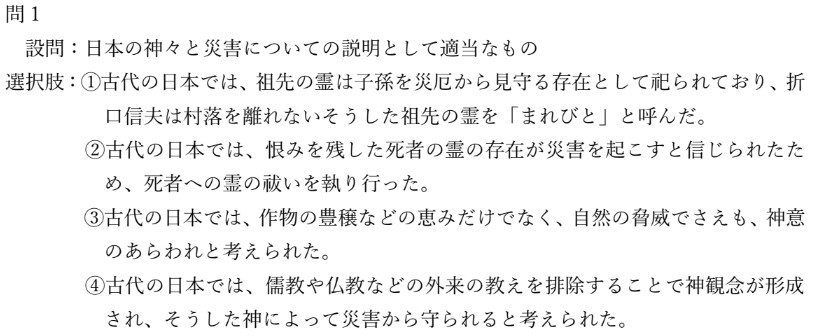

第2問

答えは3。古代の日本では,神は時に祟りをもたらす存在でもあると考えられ,神意を伺い 神の要求を満たして祟り神をなだめることで,豊穣の恵みがもたらされると信じられた。 1は誤文。折口信夫が唱えた「まれびと」とは村落の外部からやってくる神のことである。 2は誤文。「祓い」が誤り。古代の日本で,怨霊となり災害をもたらす死者の霊魂(御霊) を鎮めることは「祓い」ではない。祓いとは身に付いた罪や穢れを儀式によって落とすこと である。 4は誤文。「儒教や仏教などの外来の教えを排除することで神観念が形成され」が誤り。古 代の日本では外来思想と接触する前に神観念が形成されていた。

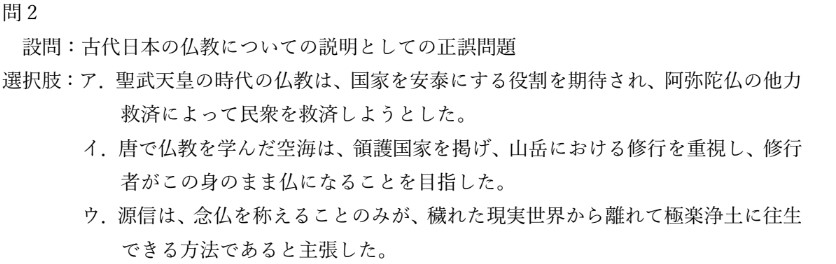

答えは⑥ アは誤文。聖武天皇は奈良時代の天皇であり,阿弥陀仏の他力救済を頼る浄土教が日本で発 展したのは平安時代後期以降である。 イは正文。空海は鎮護国家を唱えると共に山岳における修行や学問を重んじ,修行者がその 身のまま大日如来と同化するという「即身成仏」の教えを説いた。 ウは誤文。称名念仏に専心すること(専修念仏)による極楽往生を説いたのは法然である。

答えは4。無常観についての説明は正しい。無常観とはこの世の全ては絶えず移り変わるは かなくむなしいものであるという考え方である。資料 1 についての説明も正しい。魚が水 の中にいて飽きないことや鳥がいつも林の中にいたがることは魚や鳥自身でなければわか らないと述べられていて,閑居に住むことも同様に住んでいる当人にしかわからないと主 張されている。資料 2 についての説明も正しい。人間の「本性がゆったりとのびやかで限 定されることがなければ,〔......〕外界の事物のために心を煩わされることもない」と述べ られている。 1は誤文。無常観についての説明は誤り。「若々しく衰えることのない人間のあり方」は無 常観と正反対である。資料 1 についての説明は正しい。心が安らかでなければ,珍しい財 宝などがあっても意味がないし,宮殿楼閣があっても希望は持てないと述べられている。資 料 2 についての説明も正しい。権勢があるものは壊れやすく,財宝はあっという間に失い うると述べられている。 2は誤文。無常観についての説明は正しい。資料 1 についての説明は誤り。人間のはかな さも他の生物のはかなさも述べられておらず,また「鳥や魚の生命を大切にするべきだ」と いう内容の記述も見当たらない。資料 2 についての説明は正しい。ゆったりとのびやかで 限定されない人間の本性は天地の本性と同じであると述べられている。 3は誤文。無常観についての説明は正しい。資料 1 についての説明は誤り。他人には閑居 のおもむきがわからなくても,自分で気に入って住んでいるのであればよいと述べられて いる。資料 2 についての説明も誤り。財産や地位はすべて一時的なものであって頼りにで きないと述べられている。 5は誤文。無常観についての説明は正しい。資料 1 についての説明も正しい。閑居のおも むきが他人に理解されなくても自分で気に入っていればよいと述べられている。資料 2 に ついての説明は誤りである。人間の本性と天地の本性が同じだとは述べられているが,人間 が天地と関係なく生きていけるとは述べられていない。

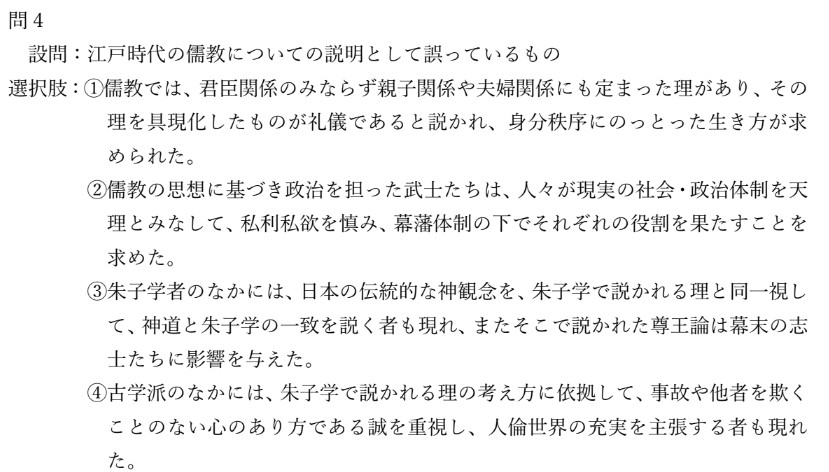

答えは4。誠を重視した伊藤仁斎は,朱子学の理は日常から離れた抽象的なものと批判した。 1は正文。林羅山は天地自然の道理(天理)と同じく君臣の上下関係が定められているとい う「上下定分の理」を唱え,そのあらわれである礼儀法度に則った行動を求めた。 2は正文。林羅山は上下定分の理を体現するために,自分の私利私欲を慎む「敬」の心をつ ねに持つこと(存心持敬)を主張した。そして彼の思想から,武士たちは人間関係のあり方 を学んでいくことになった。 3は正文。山崎闇斎は朱子学と神道を合一する「垂加神道」を唱え,それは後の尊王攘夷運 動に影響を与えた。

答えは③ イは正文。石田梅岩は士農工商を職業別の社会的な分業と見なし,商人が売買によって利益 を得るのは武士が俸禄を得ることと同じだと主張して,商人を貶める風潮を批判した。 ウは正文。梅岩は商人の徳目として正直(せいちょく)と倹約を挙げ,自分だけが得をする 不正な取引ではなく,「先も立ち,われも立つ」という互助と公正の精神に基づいて,使う べきものを使うべきときに使う公正な取引を勧めた。 アは誤文。「民衆を武士が支配する社会を批判し,その支配を儒教や仏教が正当化している と主張した」のは安藤昌益。 エは誤文。物価は需給の関係で決まることなど合理主義的で実証的な主張をし,無鬼論を唱 えたのは山片蟠桃である。

答えは4。横井小楠の思想についての説明は正しい。小楠は儒教に基づき,堯や舜の治世か ら夏・殷・周までの政治を理想とした。資料についての説明も正しい。「むやみに軍事力に まかせて国威を張る」のではなく「現在世界で起こっている紛争を解決して見せるという気 概」を持つことが「公共の天理」に従うことだと主張されている。 1は誤文。横井小楠の思想についての説明は誤り。小楠は儒教に依拠し続けた。資料につい ての説明は正しい。日本が「むやみに軍事力にまかせて国威を張る」ことは「公共の天理」 に反し,災いをもたらすと主張されている。 2は誤文。横井小楠の思想についての説明は正しい。小楠は古代中国の先王や聖人の道を理 想とし,また開国貿易を説いた。資料についての説明は誤り。問題となっているのは日本と 諸外国の関係であり,「国内での政治的対立を収束させる」ことは論じられていない。 3は誤文。横井小楠の思想についての説明は誤り。小楠は初め攘夷論を唱えたが,後に開国 論へと転向した。資料についての説明も誤り。日本が「むやみに軍事力にまかせて国威を張 る」ことは「公共の天理」に反し,災いをもたらすと主張されている。

答えは1。石橋湛山は日本の対外侵略や植民地政策を「大日本主義」であるとして批判し, 国際協調の下で文化や経済の分野での発展を目指す「小日本主義」を唱えた。 2は誤文。丸山真男は日本人が主体性を確立できていないがゆえに「無責任の体系」が生じ, その中で日本はファシズムに陥ったと論じた。 3は誤文。「政府ではなく」が誤り。幸徳秋水は日本政府の軍国主義や帝国主義を強く批判 し,政府や議会を否定する無政府主義的な直接行動論を主張した。 4は誤文。与謝野晶子は女性が母親としての資格を持つためには経済的かつ精神的な自立 が必要だと論じ,母親への国家的な福祉政策を求める平塚らいてうとの間に「母性保護論争」 を起こした。

答えは②資料では,戦争が「一億一心の協力」を要求しながらも「国民どうしの人間らしい 連帯」を断ち切ったと述べられ,さらに決意に基づいて人間を信頼することが求められてい る。 1は誤文。人間が本来平和を望むという記述は資料の中にない。また他国との外交関係も資 料では論じられていない。 3は誤文。資料では,「戦争は,〔......〕国民どうしの人間らしい連帯をズタズタに断ち切っ て」しまったと述べられており,また「人間相手の私たちの行動は,その一つ一つが,自分 の中にある「人間への信頼」をテストされているようなもの」だったともされている。つま り,戦争が人間同士の信頼関係を揺らがせてしまったと主張されているわけである。 4は誤文。資料では,理由や証明ではなく「私の決意」に基づく人間への信頼が述べられて おり,「他者が信頼に値するかどうかを検証した上で」信頼することが求められているわけ ではない。

第3問

答えは4。「神の恩寵や栄光に基づく美しさを表現した」が誤り。ラファエロの「アテネの 学堂」はソクラテス・プラトン・アリストテレスなどのギリシアの哲学者たちを描いた作品 である。また,ルネサンスの芸術は神中心の文化から人間を解放し,人間らしさを追求する 人間中心の文化を創り出した。 1は正文。ルネサンスは再生や復活を意味する,北イタリアのフィレンツェやヴェネツィア などから始まった運動であり,ギリシアやローマの古典文化を復興させ人間中心の文化を 創り出した。 2は正文。ボッティチェリはルネサンス期を代表する画家の 1 人であり,「春(プリマヴェ ラ)」や「ヴィーナスの誕生」などギリシア・ローマの古典的なテーマを扱った作品を発表 し,美と調和を追求した。 3は正文。ルネサンスの文芸は人間の自然な感情や欲求を肯定する世俗性を特徴とした。ダ ンテの『神曲』はそういったルネサンス文芸の代表である。

答えは② イは正文。カルヴァンは職業召命観の下で世俗の職業を神聖視し,新興の商工業者や独立自 営の農民から支持された。また,イギリスに伝来したカルヴィニズムはピューリタニズムを 生み出した。 アは誤文。近代ヨーロッパの資本主義の基礎としてウェーバーが論じるのは,プロテスタン ティズムにおける職業召命観と禁欲の倫理である。 ウは誤文。「様々な領域で自身の能力を全面的に発揮する」が誤り。これはルネサンス期に 理想とされた,「万能人」と呼ばれる人間のあり方である。他方,職業召命観に基づく「職 業人」とは,神の栄光を実現するため,禁欲的に自身の職業を全うする人間像である。

答えは①カントの思想についての説明は正しい。カントは批判哲学を唱え,理性の能力を検 討して人間の認識能力の範囲と限界を明らかにした。資料についての説明も正しい。資料で は,美に関する自己の判断を「他者が行う可能性のある判断と照合」することが求められて いる。 2は誤文。カントの思想についての説明は誤り。カントが「独断のまどろみ」から目覚める きっかけとなったのはヒュームの思想である。資料についての説明は正しい。資料では,美 に関する自己の判断に付きまとっている制約を取り除くことが主張されている。 3は誤文。カントの思想についての説明は正しい。カントは感性による認識の素材の受容と 悟性による概念化の協働によって認識が成立すると論じた。資料についての説明は誤り。資 料では,美に関する自己の判断を「他者の実際の判断と照合」することが否定されている。 4は誤文。カントの思想についての説明は誤り。カントは「対象が認識に従う」というコペ ルニクス的転回を唱えたが,認識の対象となるのは現象だけであり,物自体を認識すること はできない。資料についての説明も誤りである。資料では,美に関する自己の判断の制約を 除去することが論じられており,自分独自の美の基準をもつことは主張されていない。

答えは4。資料では,「いまでは不道徳な風習が,過去の作品の中できちんと非難されずに 描かれているなら,これは詩を損なう真の醜さであると認めねばならない」と述べられてい る。 1は誤文。資料では,「私たちとは異なる習慣」を描く作品が,「私たち自身の時代や国に見 られるものに似た場面や性質」よりも好まれにくいと述べられているが,そのような「独特 だが無害な風習」つまり「私たちとは異なる習慣」は,「許容されるべきで,それにショッ クを受ける人の上品さは明らかに間違っている」とされている。 2は誤文。資料では,現在の道徳観にそぐわない描写は作品の価値を損なうと主張されてお り,当時の道徳観や良識を受け入れるべきだとは述べられていない。 3は誤文。資料では,私たちにとって道徳的に問題がある行為が非難なしに描写されている 場合,それは作品の価値を損なう欠点となると述べられている。

答えは⑤ a に当てはまるのは「世間の評判」。資料より,a は「各人は他人に注目し,自分自身も注 目されたいと思い始め」ることで価値をもつようになったものであることがわかり,また E の発言より a は不平等を生み出すものであることがわかる。「一般意志」とは,共同体が自 由で平等なもの(共和国)になるために従うべき,共同体の全員に共通する意志であり,不 適当である。 b に当てはまるのは「自己愛」。ルソーは,自然状態において人間は「自己愛」(自己保存の 欲求)と他者の不幸への「あわれみ」に基づき暮らしていたと論じる。なお,社会契約思想 は神に依拠することなく統治や権力の正当性を説明しようとするものであり,自然状態を 理想的なものと見るルソーが,自然状態において人々が「神への愛」を持っていたと考える ことはありえない。 c に当てはまるのは「土地の所有」。ルソーによれば,文明社会が土地の所有などの私有財 産を認めることで不平等が生み出され自然状態が損なわれた。ルソーにおける「共和国」と は自由で平等な共同体のことなので不適当である。

答えは① 1は正文。ニーチェは禁欲や博愛,平和などを説くキリスト教の道徳を批判し,それは強者 に対する弱者のルサンチマンに基づく奴隷道徳であると論じた。 2は誤文。選択肢の文章で述べられているのはニーチェ自身の思想。ニーチェは伝統的な善 悪や価値の崩壊に耐え,新たな価値を創造する超人を求めた。 3は誤文。選択肢の文章で述べられているのはニーチェ自身の思想。ニーチェは,近代にお けるキリスト教の没落がもたらすニヒリズムを受け入れて耐え抜くことを主張した。 4は誤文。選択肢の文章で述べられているのはニーチェ自身の思想。ニーチェは,自己の運 命が無意味なものであってもそれを積極的に受け入れ,愛し,運命と一体になるという運命 愛を説いた。

答えは③ アは正文。ミルはたとえ感覚的・肉体的な快楽がたっぷりあったとしても,より質が高い精 神的な快楽の方を求めるべきだとする「質的功利主義」を唱え,ベンサムの「量的功利主義」 を修正した。 イは誤文。「利他的な動機に基づくものである限り」が誤り。ミルは,ある人の自由に干渉 してよいのは,その人が別の人に危害を加えるのを防ぐ場合だけであるという「他者危害原 則」を唱えた。 ウは誤文。「多数派である大衆が形成する世論は,個人が自らの個性的な生き方を追求する ことを要求する」が誤り。ミルは一人ひとりが世論の下に埋もれ他者と没交渉になってしま うことを危惧し,個人の個性の自由な発展と討論が社会の進歩のために必要であると主張 した。

答えは4。ノートからは,F が「多様な見方を身に付ける」ことを重視していることがわか る。「美しい」や「きれいだ」という言葉を「どんな意味で使っているのかは人によって違 うし,はっきり定義して使っているわけでもない」状況において,「相手のことも自身のこ とも,よく知る」ため,つまり「多様な見方を身に付ける」ためには,対話を通じて相手と 自身の相違点・共通点を見極め,それぞれが何をどのような言葉で表現しているのかを明確 にしていかねばならないはずである。 1は誤文。「自分の感覚を信じて,相手の考えに惑わされることなく」が誤り。ノートでは, 「自身の価値観や好みにこだわって」いることが否定され,対話を通じて自分とは異なる 「相手を理解」し,「多様な見方を身に付ける」ことが重要であると述べられている。 2は誤文。「相手から同意を引き出す」が誤り。相手を自分の意見に同調させるのは,「多様 な見方を身に付ける」ことだとは言えない。 3は誤文。「専門家の語った言葉を模範として」が誤り。これは「多様な見方を身に付ける」 こととは相容れない。なお,64 ページ末尾の F の発言には,専門家に学ぶことも重要だ が,専門家自身が正しい見方を知っているわけではないとあり,重要なのは他者の考え方を 吟味してよりよい見方を目指すことだと語られている。

第4問

答えは① a に当てはまる選択肢はア。フランクルは「私たちが生きることから何を期待するかではな く,むしろひたすら,生きることが私たちから何を期待しているかが問題なのだ」と述べ, どんな悲惨な状況でも使命感や未来への目的をもって人間らしい態度で生きることの重要 性を説いた。 b に当てはまる選択肢はウ。ヴァイツゼッカーは「過去に目をとざす者は,結局現在にも目 を開かなくなります」と述べ,過去の過ちを反省してそれを繰り返さない決意の重要性を主 張した。 イについて,「人間の安全保障」はセンの考えに基づき,国際連合開発計画が 1994 年の人 間開発報告書で取り上げたテーマ。 エについて,「死を待つ人の家」はマザー・テレサが設立した施設。

答えは2。教育費の増加や住宅事情による経済的負担の重さは少子化の原因の 1 つであり, 経済的支援を要することはもちろんであるが,それに加えてワーク・ライフ・バランスの改 善が少子化対策には求められている。 1は誤文。介護保険制度は高齢者の自立支援を理念としている。 3は誤文。丙午(ひのえうま)の年にあたる 1966 年には一時的に合計特殊出生率が急激に 低下したが,翌年には元の水準に回復している。 4は誤文。ノーマライゼーションとは障害の有無や年齢,性別にかかわらずすべての人が共 生できる環境を整備すること。選択肢の文章が説明しているのは上野千鶴子が提唱した「選 択縁」である。

答えは⑤ アは誤文。ユビキタス社会とは誰もがいつでもどこでも情報技術の恩恵を受けられる社会 のことである。 イは正文。ブーアスティンはマス=メディアの報道や放映によって生み出される,再構成さ れた現実を疑似イベントと呼んだ。 ウは正文。利用者が互いに文字,画像,音声の情報交換を行うオンライン上のメディアをソ ーシャル・メディアと呼ぶ。

答えは⑥ a に入る記述として適当なのはイ。表より,実験者に要求した情報の平均件数は後悔群が 2.97 件,非後悔群が 2.86 件でほぼ同じだが,必要な情報を要求したグループの割合は後 悔群が 44.7%,非後悔群が 18.2%なので後悔群の方が高い。アは誤文。表に示されている のは後悔群と非後悔群のそれぞれのうちで必要な情報を要求したグループの割合であり, 実験者に要求した情報のうちで必要な情報がどれほどの割合を占めていたかについてのグ ループごとのデータは示されていない。 b に入る記述として適当なのはウ。資料より,レースへの出場を中止することが正しい選択 であったことがわかる。表より,出場中止を決定したグループの割合は後悔群が 39.5%, 非後悔群が 15.2%なので後悔群の方が高い。したがって後悔群の方が正しい決定をする確 率が高いと言える。 エは誤文。後悔群の方が必要な情報を要求できており,また正しい決定を下せている。 c に入る記述として適当なのはカ。資料より,後悔群が読んだ話は「ある人物が余計な行動 をしたために景品をもらえず後悔する話」であり,実験参加者が直面している仮想レースへ の出場とは直接関係ない状況での後悔の話であると言える。オは誤文。景品の話と仮想レー スへの出場とは同様の状況とは言えない。

答えは④ アが説明しているのはハヴィガーストの思想。ハヴィガーストは人間の 6 つの発達段階の 各々における発達課題を定式化した。青年期の発達課題には「同年齢の男女との洗練された 関係」,「社会的に責任ある行動」,「職業の選択の準備」,「結婚と家庭生活の準備」が含まれ る。 イが説明しているのはピアジェの思想。ピアジェは,子供は初め自己中心的な世界を生きる が,成長すると他人の視点を取り入れ,物事を客観的に捉えられるようになるという「脱中 心化」を主張した。

答えは④ アは正文。同一視とは,他人や物語上の人物に自分を重ね,自分の価値が高まったと思い込 んで満足することを指す。 イは正文。フラストレーションとは,欲求が満たされずに心の緊張が高まり,不安やいらだ ちなどのストレスを抱えることを指す。 ウは誤文。逃避とは,欲求が満たされない時に問題解決を避けて別の所に逃げ込むことを指 す。選択肢の文章が説明しているのは「アイデンティティの危機」である。

答えは1。ハイデガーは存在の意味への問いを自身の哲学の主題とした。また後年には,技 術による存在者の支配によって存在の真理を忘却する人間のあり方を「存在忘却」と批判し た。 2は誤文。選択肢の文章が説明しているのはサルトルの思想である。 3は誤文。「世人(ダス・マン)」とは,「死への存在」であることを自覚せずに日常生活に 埋没する,非本来的な存在の仕方を指す。 4は誤文。「故郷の喪失」とは,存在という故郷から切り離されて存在忘却に陥っていると いうことを指す。

答えは2。資料では「私がしたことや私にできなかったことは,私が誰であるのかを露わに する」と述べられており,自分ができなかったことによっても自分の存在が決まると主張さ れている。また「行為の成否というものは,人のコントロールを超えた要素に左右されるも のである」と述べられていることから,自分がコントロールできない要素によって失敗する 場合でも私が「望ましからぬ人物」になり後悔することがあるとわかる。 1は誤文。「私が何かを成し遂げたとしても,そのことによって私がどのような人物である かに変化がもたらされることはない」が誤り。資料では「私たちは自分の行いによって,自 分がなりたくなかったような人物になってしまったことを後悔する」と述べられており,自 分の行為によって自分がどのような人物かが変化すると主張されている。 3は誤文。「行為は,そもそも私が行為をする以前にどのような存在であったのかを明らか にするものでもあるが,私はそれによって後悔することはない」が誤り。資料では,行為に よって「私はどのような人物であるか」や「私はどのような人物であったか」が明らかにさ れて後悔が生じると述べられている。 4は誤文。資料では「ある望ましからぬ人物が存在しているからではなく,まさにこの私が 望ましからぬ人物であるからこそ,後悔は苦しいものになる」と述べられており,自分がな りたくなかった人物になってしまったという個人的な問題について後悔が生じると論じら れている

答えは3。会話において G は後悔を,「自分にはどうしようもないような悲劇に遭遇」し ても自分の存在をそこから切り離さず,自分が「世界に働きかける自己であることを自分で 否定」しないあり方と考えている。また,自分について「何もできない」のではなく「「も っと良くあり得た」と思える」のなら,自分のあり方を自分で決められると思っていること になる。 1は誤文。「悪い出来事を招いたのは自分ではないと確信し,苦悩から逃れる試み」が誤り。 直後の H の発言より,G は,自分の思い通りにならない悪い出来事を「私が招いたこと, 私が防げなかったこと」とみなして苦しむことが後悔であると述べているとわかる。 2は誤文。「苦しみをバネにして自分を成長させる試み」が誤り。72 ページの会話より,後 悔の苦しみを通じた成長を説くのではなく,後悔自体にポジティブな価値を見いだすこと が問題になっていることがわかる。 4は誤文。「悲劇が生じるような世界を嘆く」と「現実の世界から自分を独立させる試み」 が誤り。会話の中で G は,世界から切り離されて世界を嘆くのではなく,自分を世界の中 に置いて,「より良い世界があり得たということを自分の問題として捉え」ることが後悔だ と主張している。

まとめ

ここまでいかがだっただろうか。『倫理』では、古今東西あらゆる思想や宗教に関する幅 広い知識が求められる。選択肢の文章も長いため、余裕をもって解き終わるには、それ相応 の知識量と読解力を身に着ける必要がある。

受験を志す全ての人へ。

One step at a time.