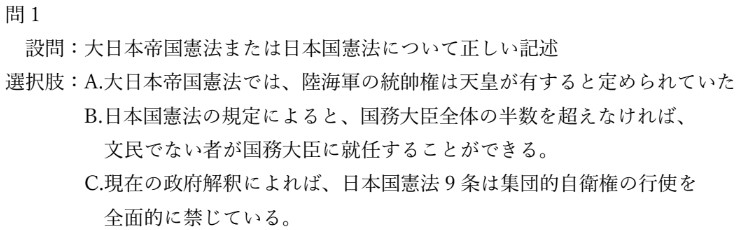

第1問

答えは⑤ A は、大日本帝国憲法 11 条に規定があるので正しい。 B は、文民でない者が国務大臣に就任することができないので誤り。なお、国務大臣の半数 は国会議員である必要がある。 C は、2014 年に政府がこれまでの解釈を変更し、日本国憲法 9 条は集団的自衛権の行使を 容認しているとの認識を示しているので誤り。

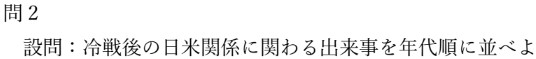

答えは⑥ 安全保障関連法は、ウに入る。2015 年に再改定したガイドラインを受け、周辺事態法を改 正するという形で安全保障関連法が成立した。 周辺事態法は、イに入る。周辺事態法は 1997 年のガイドライン改定を受けて、1999 年に成 立した。

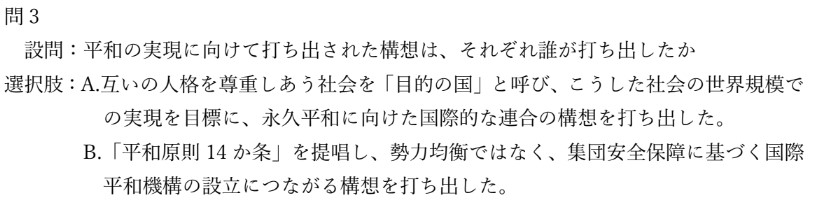

答えは③ A はカントの構想。ドイツ哲学者のカントは、『永遠平和のために』で国際的な平和機構の 構想を打ち出した。 B はウィルソンの構想。アメリカ合衆国大統領ウィルソンが提唱した「平和原則 14 カ条」 は、第一次世界大戦後の国際連盟の発足につながった。

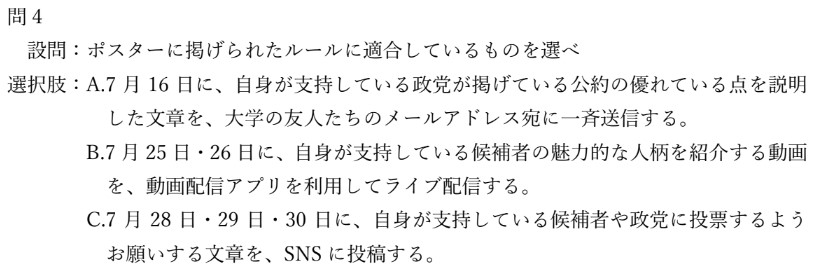

答えは⑥ A はルールに不適合。メールアドレス宛に送信する方式のメッセージは、それが一斉送信で あるか否かに限らず禁止されている。 B はルールに適合。インターネット利用の具体例のなかに、「動画共有サービス」が含まれ ている。 C はルールに不適合。選挙運動は、投票日の前日までしか行うことができない。

答えは④である。日本国憲法 76 条 3 項が裁判官の独立を定めている。 1は誤答。弾劾裁判所の設置は国会である(憲法 64 条)。 2は誤答。心身の故障の場合は、裁判所内の決定によって罷免される(憲法 78 条)。 3は誤答。長官以外の最高裁判所裁判官の任命権は内閣にある(憲法 79 条)

答えは② アには A が入る。判決文は高度の政治性を有する事項については,基本的に裁判所が審査 すべきでないとしながら,裁判所が「一見極めて明白に違憲無効であると認め」る場合は審 査権の範囲内であると述べている。 イには C が入る。「積極的に違憲審査すべき」は,C の「一見極めて明白に違憲無効であ ると認められなくても,違憲審査を回避すべきでない」と合致する。 ウには B が入る。「違憲審査を一切すべきでない」は,B の「一見極めて明白に違憲無効 と認められるかどうかの審査さえ行うべきでない」と合致する。

答えは① イには A が入る。アが特定の国・地域からの輸入に頼る日本にとっての「食料安全保障」 の捉え方であるのに対し,イは飢餓などの国際問題の解決を担う国連にとっての「食料安全 保障」の捉え方である。 IIには P が入る。Iの前にある「特定の国・地域への依存を回避する」は,Q の「食料輸 入先を分散させる」ことと合致する。IIでは国外の広域における「不測の事態」を想定する から,自国での食料生産を重視する政策が入る。 IIIには R が入る。2000 年のミレニアム開発目標は,飢餓と貧困の撲滅を謳い,2015 年ま でに飢餓に苦しむ人口比率を半減するとしていた。

第2問

答えは⑤ アには B が入る。A のロールプレイは,割り当てられた役割に基づいてデモンストレーシ ョンを行う手法のこと。 イには C が入る。D はディベートのこと。 ウには E が入る。F の演繹法は,一般的な原理・事実から論理的な推論によって結論を出 す方法。

答えは② 1は誤文。政府が設置している就労支援機関は,公共職業安定所(ハローワーク)である。 3は誤文。日本的雇用慣行の一つとして,成果主義型ではなく年功序列型の賃金体系がある。 4は誤文。2004 年の労働者派遣法改正で派遣対象業務が原則自由化されるなど,対象業務 数は増加の方向にある。

答えは② 1は誤文。25~29 歳では,「安定していて長く続けられる」の 46.7%よりも「自宅から通 える」の 51.0%の方が高い。 3は誤文。前段は正しいが,「自由な時間が多い」の回答割合は 25~29 歳で最も低い。 4は誤文。確かに「自宅から通える」という観点は年齢区分が上がるごとに回答割合が増加 しているが,「子育て,介護等との両立がしやすい」の回答割合は 20~24 歳が最も低い。

答えは⑤ X はウが入る。「違う役割をしている自分に違和感がなく」とする点に斉一性が表れている。 Y にはアが入る。時間が経過しても,「緊張しやすい」という「自分の特徴」が一貫してお り,この特徴に応じた対応策を「ずっと続けていこう」とする点に連続性が表れている。 Z にはイが入る。「自己分析」の内容に斉一性・連続性が表れていて,「親友」の発言への言 及からは斉一性と連続性の両方を他者が認めてくれることが表れている。

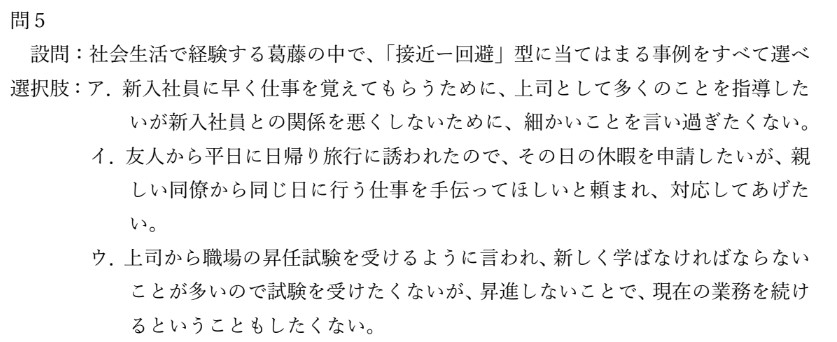

答えは⑤ アは当てはまる。新入社員への指導について,「多くのことを指導したい」欲求(接近)と 「細かいことを言い過ぎたくない」欲求(回避)の両方がある。 イは当てはまらない。「接近‐接近」型である。 ウは当てはまらない。「回避‐回避」型である。

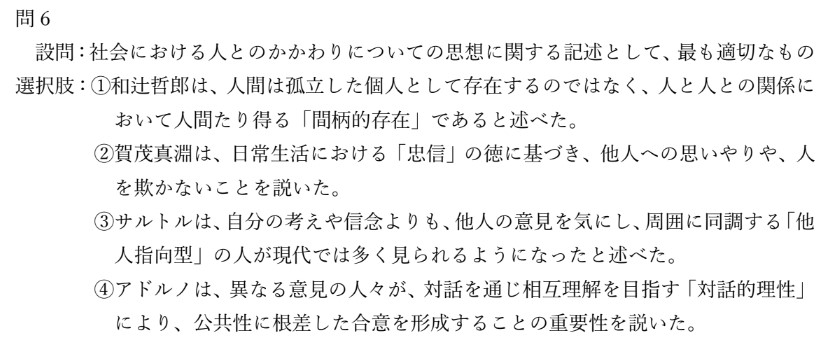

答えは① 2は誤文。「忠信」に基づいて人を欺かないことを説いたのは伊藤仁斎。 3は誤文。他人指向型について分析したのはリースマン。 4は誤文。対話的理性の重要性を説いたのはハーバーマス。

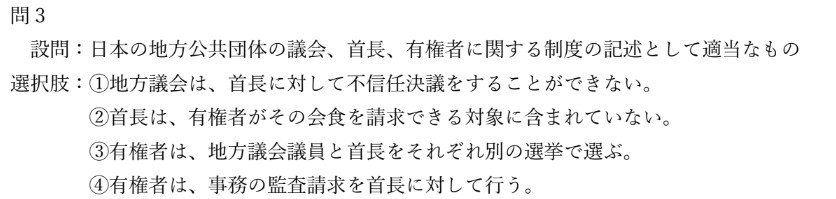

第3問

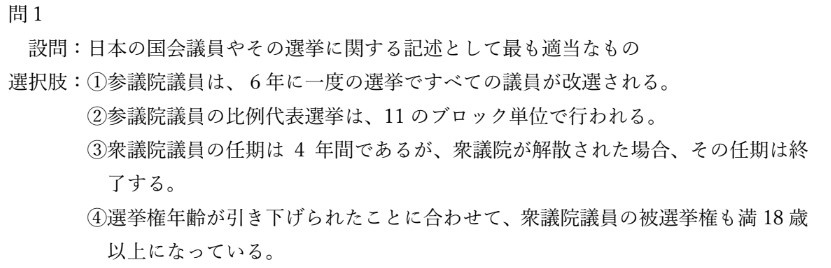

答えは③ 1は誤文。参議院議員は,3 年に 1 度の選挙で半数ずつ改選される。 2は誤文。参議院議員の比例代表選挙は,全国比例区のみで行われる。 4は誤文。衆議院議員の被選挙権は選挙権年齢の引き下げに関わらず満 25 歳以上のまま である。

答えは ④ アには「地方」が入る。ドイツ・アメリカでは政府雇用者のうちそれぞれ 8 割程度が「地 方」に分類されていて,これは韓国の同割合に対して大きい。 イには「中央」が入る。日本の政府雇用者の 1~2 割程度が「中央」に分類されているが, これは韓国の同割合に対して小さい。 ウには「小さな」が入る。日本の全雇用者の約 6%が政府雇用者であるが,これは他の 3 か 国に比べて小さい。

答えは3である。内閣総理大臣と違い、首長は有権者による直接選挙で選ばれる。 1は誤文。地方議会は首長に対して不信任決議をすることができる。 2は誤文。有権者の原則 3 分の 1 以上の署名があれば,首長の解職を請求できる。 4は誤文。事務の監査請求は監査委員に対して行う。

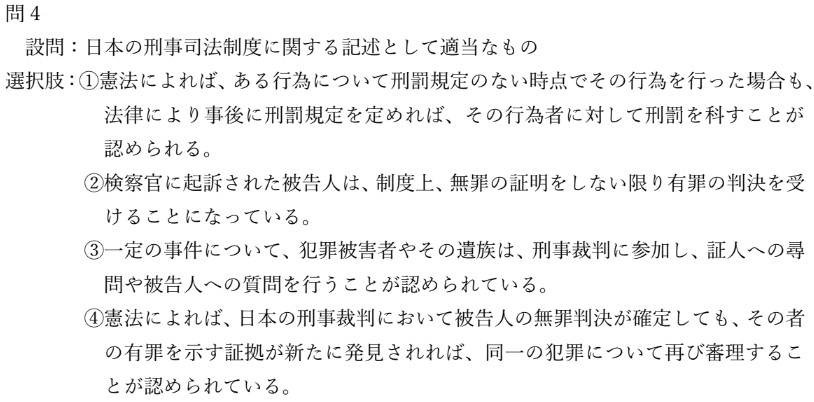

答えは3である。殺人などの一定の事件は、犯罪被害者やその遺族は刑事裁判に参加できる。 1は誤文。憲法は遡及処罰を禁じている。 2は誤文。起訴した検察官が有罪の証明をしない限り,被告人の無罪が推定される。 4は誤文。有罪判決後に無罪を示す証拠が新たに発見されるなど,被告人に有利な場合でな い限り,一事不再理の原則が適用される。

答えは⑧ アには B が入る。原告側の予想利得額は,裁判の判決の場合が 0.6×200-100 で 20,和 解の場合が 100-70 で 30。 イには C が入る。被告側の予想損失額は,裁判の判決の場合が 0.2×200+100 で 140, 和解の場合が 100+70 で 170。 ウには Q が入る。Y が 40 未満になれば被告の和解の場合の予想損失額が 140 未満で, 裁判の判決の場合の予想損失額を下回る。

答えは④ アには「過失」が入る。故意が認められる場合も損害賠償責任は問われるが,特に公害問題 については通常,企業の故意があることは考えにくく,アには過失がより適当。 イには「公害健康被害補償法」が入る。公害健康被害補償法は,起こってしまった公害の被 害者に対し補償を行うものであるが、環境基本法は環境の保全について基本理念を定める ものである。

答えは3である。2003 年に、行政機関だけでなく民間事業者も規制対象とする個人情報保 護法が成立する。 1は誤文。行政機関は開示請求を受けたときでも,個人情報などの一定の情報は開示義務を 免れる。 2は誤文。特定秘密保護法には懲役を含む罰則が設けられている。 4は誤文。他人のパスワードの無断使用を禁止しているのは不正アクセス禁止法。

第4問

答えは② アには「第一次所得収支」が入る。第一次所得収支は雇用者報酬や投資収益,第二次所得収 支は外国への援助などからなる。 イには「サービス収支」が入る。サービス収支は輸送・旅行などのサービスに関する収支を 示し,海外のホテルでの宿泊費も含まれる。

答えは ④。二国間援助だけでなく、国際機関を通じて支援する多国間援助も行っている 1は誤文。被援助国への贈与だけでなく貸与も行っている。 2は誤文。2022 年の日本の ODA の対 GNI 比率は 0.39%で,1%を超えていない。 3は誤文。生活関連分野だけでなく,社会基盤分野などでの支援も行っている。

答えは ④ 1は誤文。クリーン開発メカニズムではなく,スマートグリッドの説明である。 2は誤文。オイル・ショックは,石油価格の暴騰により起こった混乱のこと。なお,主たる エネルギーが石炭から石油へ転換したことはふつうエネルギー革命とよばれる。 3は誤文。一次エネルギーではなく,バイオマスの説明である。

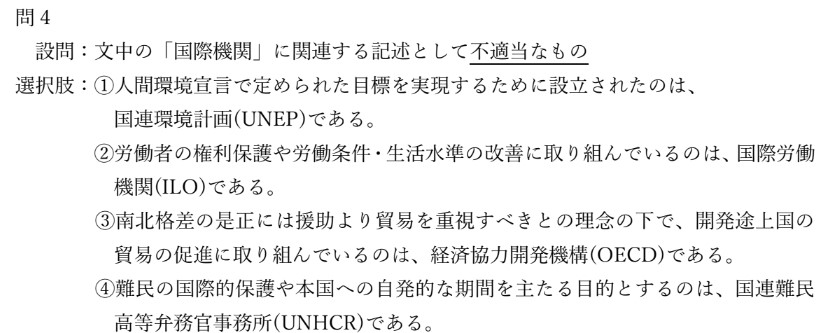

答えは③。経済協力開発機構(OECD)ではなく、国連貿易開発会議(UNCTAD)の説明であ り、誤りである。

答えは① アには P が入る。先進国は「産業革命以来,温室効果ガスを大量に排出し」ながら発展を 遂げたのであり,発展途上国に排出削減を求めることは途上国の経済発展を妨げることに なる。また、イには Q が入る。京都議定書からパリ協定の時期までには,中国のように発 展を遂げた国も存在する。 ウには R が入る。S の排出権取引は,京都議定書で定められた。

答えは⑤ X にはイが入る。米ドル建てでの支払いに際しては,ルントを売って米ドルを買う取引が 行われるから,ルント安・ドル高になる。 Y にはカが入る。緊縮財政下では,政府支出の削減や増税によって総需要の抑制が目指さ れる。 Z にはサが入る。新ルントの発行量を制限し,固定為替相場による新ルントと外貨との安 定的な交換を保証したことで,新ルントへの信用が高まって価値が安定したと考えられる。

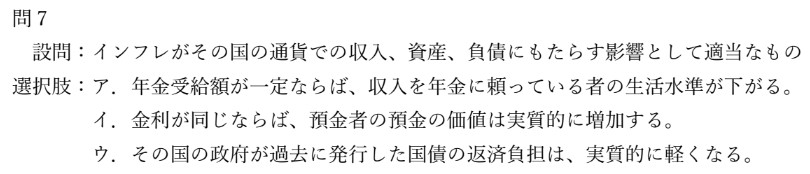

答えは③ アは適当。インフレのもとでは物価が上がるので,年金受給額が一定ならばその実質的な価 値は目減りし,生活水準も下がると考えられる。 イは適当でない。金利が同じであれば,インフレによって預金の実質的価値は低下する。 ウは適当。インフレによって国債の実質的価値は低下するので,返済負担も実質的に軽くな る。

第5問

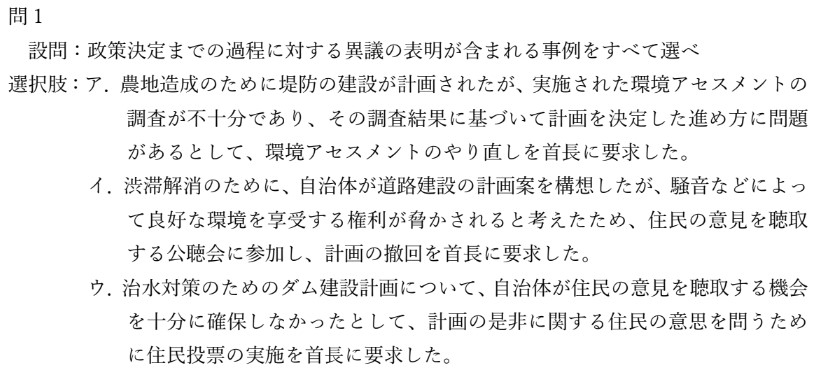

答えは③ アは適当。堤防の建設自体ではなく,そのための調査の不足に異議を表明している。 イは適当でない。道路建設という政策自体に異議を表明している。 ウは適当。ダム建設計画自体にではなく,住民の意見を聴取する機会の設定方法について異 議を表明している。

答えは③ A にはアが入る。アは正しい記述である。 イは誤文。前段は正しいが,「地域の様々な主体の参加を促すべき」と回答した人の割合は 「小都市」「町村」の方が「大都市」「中都市」に比べて低い。 B にはオが入る。 オは正文。「5 人に 1 人以上」ということはすなわち 20%以上ということ。 ウは誤文。前段は正しいが,「家族の事情や地域との関係性がある」と回答した人の割合は 「地縁・血縁型」以外の型でもすべて 10%を超えている。 エは誤文。前段は正しいが,「地域の良い変化を感じられる」と回答した人の割合は「地縁・ 血縁型」が最も低い。

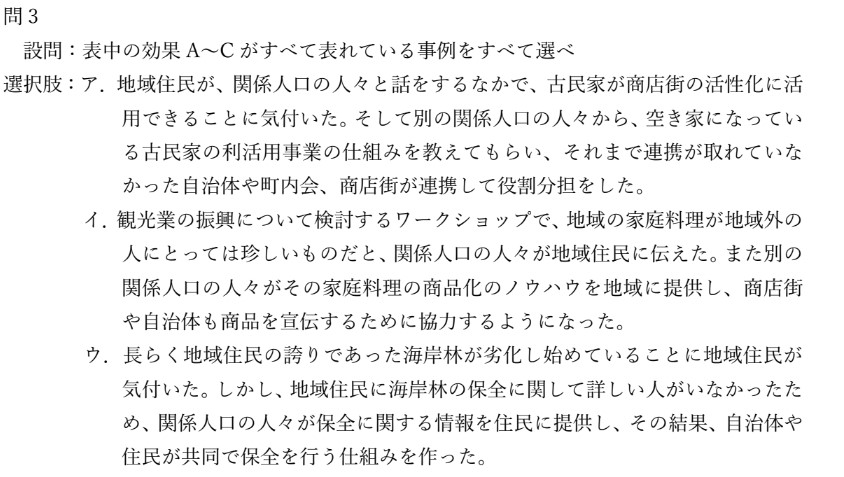

答えは② アは適当。地域住民が古民家の価値を再発見し(A),古民家の利活用事業の仕組みという 知識を移転され(B),自治体などが連携をとるようになった(C)。 イは適当。地域の家庭料理の価値を再発見し(A),商品化のノウハウを移転され(B),商 店街などが宣伝のため協力して地域づくりに取り組んでいる(C)。 ウは適当でない。海岸林の価値について,地域住民はもとから認識しているため A の効果 はもたらされていない。

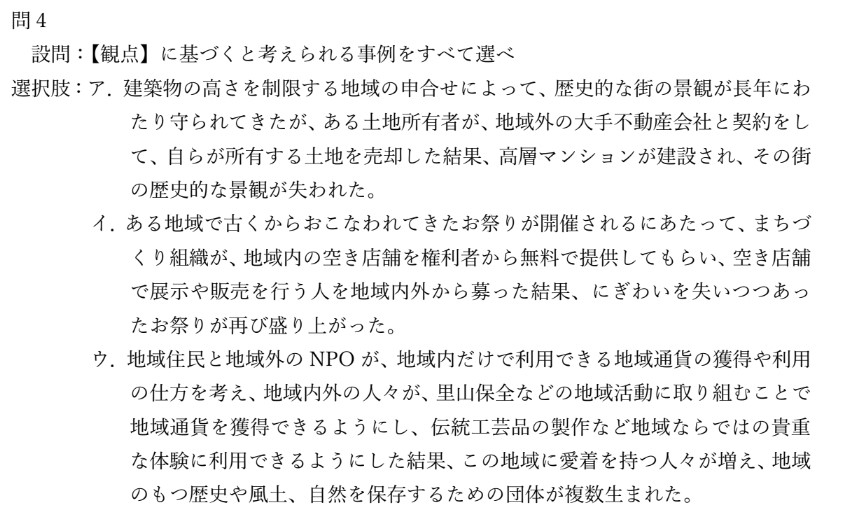

答えは④ アは不適当。その地域社会がもっていた歴史的な景観という独自の文化が失われている。 イは適当。地域内外の担い手が連携して,空き店舗という資源を活用しながら,古くからの お祭りという独自の文化が振興されている。 ウは適当。NPO を含む地域内外の担い手が連携して,里山や伝統工芸品などの資源を活用 したことで,独自の文化の振興に繋がる団体が複数生まれている。

まとめ

ここまでいかがだっただろうか。『現代社会』あらため『公共』では、実際の政治に関す る話題や判決文を読んで理解する問題など、非常に実践的で複雑な問題が数多く出題され ている。特に、制度に関しては、毎年何かしらの改定が行われている。日々の時事ニュース を整理するとともに、文章量の多い選択肢をどれだけ素早く読み解くことができるのかが、 高得点の分かれ目だろう。

受験を志す全ての人へ。

One step at a time.