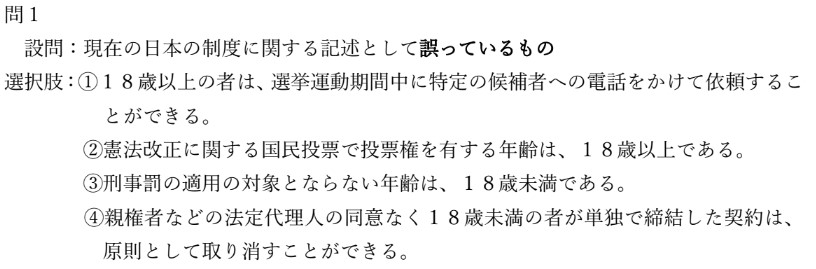

第1問

答えは3。少年法の規定では,刑事罰の適用対象外なのは 14 歳未満の少年である。 1は正文。公職選挙法の規定では,18 歳以上であれば,SNS 等への投稿や電話での依頼で 候補者への投票を呼びかけることができる。 2は正文。憲法改正の手続きを定めた国民投票法は,投票年齢を 18 歳以上と規定している。 4は正文。18 歳未満の未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約等の法律行為は, 原則として取り消しが可能であると民法で定められている。

答えは② 変更前の選挙制度では,選挙区 a, b, c で当選するのは B 党・C 党,選挙区 d, e で当選す るのは A 党・B 党の候補となるため,得票数の最も少ない B 党は 5 議席を獲得し,3 議 席の C 党,2 議席の A 党より議席が多くなる。よってアは「多い」が入る。 イには「増加」が入る。死票とは落選者に投じられる票のことであり,変更前の死票は A 党で 50 票,C 党で 40 票の計 90 票であるが,変更後は A 党の 50 票,B 党の 135 票, C 党の 40 票の計 225 票が死票となる。 ウには「少ない」が入る。変更後,当選者数はそれぞれ,A 党が 2 人,B 党が 0 人,C 党 が 3 人となるので,得票数の最も少ない B 党は,当選者数が最も少なくなる

答えは⑦ アは直接請求。地方自治においては,条例の制定や改廃を求める直接請求権が住民に保障さ れている。 イは 50 分の 1。条例の制定の請求には,有権者の 50 分の 1 以上の署名が必要となってい る。 ウは請願権。憲法 16 条で保障された請願権によって,住民は地方公共団体にも要望を伝え ることができる。

答えは③ アは「事件ごとに」。裁判員は,候補者名簿の中から事件ごとにランダムで選出される。 イは「裁判員と裁判官が合議で」,ウは「加わる」。日本の裁判員制度では,有罪・無罪の決 定と量刑に関する判断は,裁判員と裁判官全員による合議で行われる。

答えは③ アは「上回って」。資料 1 によれば 2014 年以降は有効求人倍率が 1.0 を超えているため, 求人数(需要量)が求職者数(供給者量)を上回っているとわかる。 イは「不足して」。資料 2 によれば有効求人倍率が 1.0 より低い事務的職業は求人数(需 要量)が,1.0 より高い輸送・機械運転の職業は求職者数(供給量)が不足している。 ウは「フルタイム」。資料 3 によれば,2002〜06 年のフルタイムの有効求人倍率は 1.0 よ り低く,フルタイムの職種において求人数(需要量)が不足していると考えられる。

答えは② アは例 a。平均消費性向は消費支出を可処分所得で割ったものである。ここで可処分所得は 実収入から非消費支出を引いた額で,例 a では 400,例 b では 250,例 c では 120 と なる。ここから平均消費性向を計算すると,例 a が 75%,例 b が 72%となるので,例 a の方が高くなる。 イは 30%。エンゲル係数は消費支出の中の食料費の割合で,例 c のエンゲル係数は 30% となる。一般に,収入が低いほどエンゲル係数は高くなる傾向があることが知られている。

答えは⑤ アは正文。社会保険制度では,給付金はあらかじめ拠出された保険料によって負担される。 イは誤文。公的扶助の給付金は,全額が税金によって賄われており,保険料は存在しない。 ウは正文。社会福祉制度では,社会的に弱い立場にいる人に対しサービスの提供が行われて いる。

答えは4。2023 年に発足したこども家庭庁は厚生労働省の管轄ではなく,内閣府の外 局である。 1は正文。消費者問題を取り扱う消費者庁は,2009 年に内閣府の下に設置された。 2も正文。東日本大震災からの復興を推進するために,2012 年に復興庁が創設された。 3も正文。デジタル社会の形成を進めることを目的に,2021 年にデジタル庁が発足した。

第2問

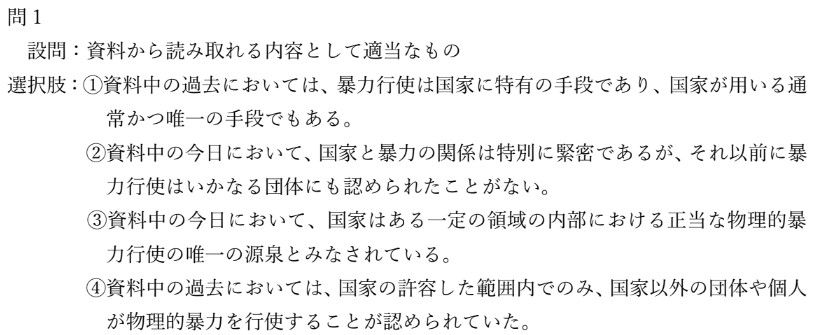

答えは3。資料中の今日では,国家は一定の領域の内部において,制限付きの正当な暴力行 使の唯一の源泉であると考えられている。 1は誤文。筆者は,「過去においては,氏族(ジッペ)を始めとする多種多様な団体が,物 理的暴力をまったくノーマルな手段として認めていた」と記しており,過去において暴力行 使が国家に特有の手段であったとは考えていない。 2も誤文。上記の箇所からは,「多種多様な団体」が暴力行使を「認めていた」ことが読み 取れる。そのため「それ以前に暴力行使は・・・」以下の表現が誤りである。 4も誤文。国家の許容した範囲内でのみ物理的暴力を行使することが認められているのは 資料中の今日のことであり,過去には「多種多様な団体」による物理的暴力を国家が統制で きていなかったことがうかがえる。

答えは④ アは b。雇用保険の財源は主に事業者と被保険者が納めた保険料であるが,国や地方公共団 体も負担をしている。 イは d。労災保険の財源は,すべて事業者が納めた保険料である。

答えは5 アは b の争議行為。公務員の争議行為は一律に禁止されており,最高裁の判例でもこの規 定は合憲とされている。 イは c の人事院。公務員の労働基本権が制限される代わりとして,国家公務員の給与は人 事院が是正を勧告しうる仕組みになっている。 ウは e。一般職の国家公務員には,争議(団体行動)権は認められていないものの,団結権 と団体交渉権は原則として認められている。そのため労働組合などの職員団体の結成も可 能である。

答えは② アは a の団体自治。地方自治の本旨には,国から自立した団体に自治権を与えて政治を行 わせる団体自治の原則が包含されている。 イは d。メモからは,住民に身近な行政は原則として地方公共団体にゆだね,あくまで国は 補助的な役割に留まるとされていることが読み取れる。

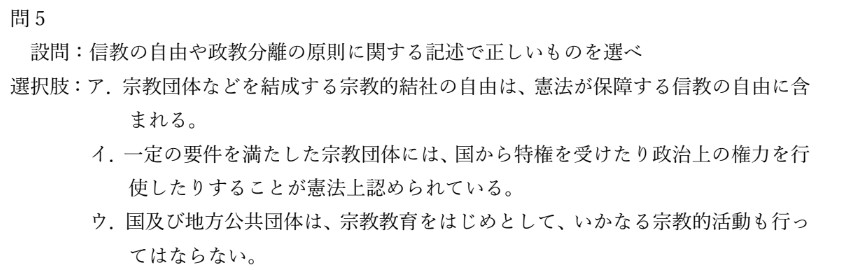

答えは⑤ アは正文。一般的に,憲法 20 条で保障されている信教の自由は,宗教的結社の自由も含ん でいると解される。 イは誤文。憲法 20 条によれば,いかなる宗教団体も,国から特権を受けたり政治上の権力 を行使したりしてはならない。 ウは正文。憲法 20 条によれば,国やその機関は,宗教教育を含む全ての宗教的活動を行う ことが禁じられている。

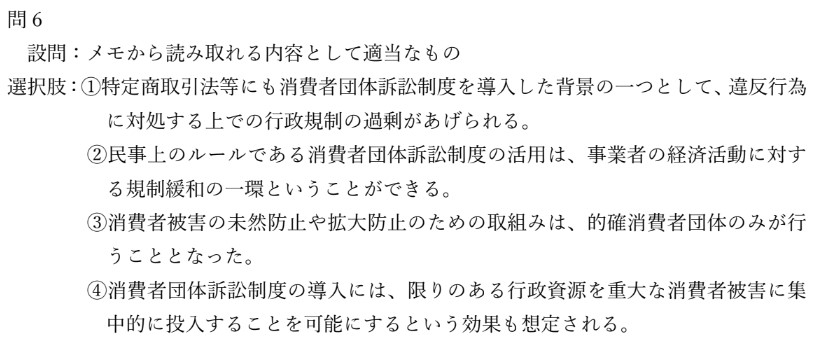

答えは④。消費者団体訴訟制度の導入により,限られた行政のリソースを,より重大な 消費者被害に割くことが可能になると期待されている。 1は誤文。法改正の要因の 1 つは,行政規制の過剰ではなく,行政規制の不行届であった。 2も誤文。消費者団体訴訟制度は事業者行為の差し止め請求を簡略化した制度なので,むし ろ事業者に対する規制は強化されている。 3も誤文。法改正により,行政の他に消費者団体も消費者被害の防止の役割を担うようにな った。

答えは② アは a。株式会社の株主は,出資額以上の責任は負わない。 イは c。合同会社も株式会社と同様に,出資者の責任は有限責任である。 ウは f。企業の社会的責任や,企業を取り巻く多様なステークホルダーの権益を重視する立 場に立てば,株式会社に社会的責任を果たすよう促す役割は重要なものになる。

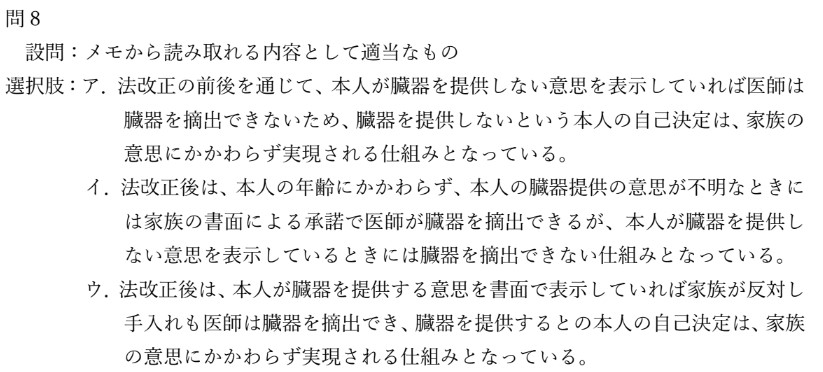

答えは④ アは正文。法改正の前後いずれにおいても,臓器を提供しないという本人の決定は実現され る仕組みとなっている。 イも正文。本人の意思表示が不明で家族が臓器提供を承諾した場合は,本人の年齢に関わら ず臓器の摘出が可能である。 ウは誤文。本人が臓器提供の意思を示していても,家族が反対する場合には摘出は認められ ない。

第3問

答えは② アは製粉会社の購入した小麦の価値 50(万円),イは製パン会社の購入した小麦粉の 価値 150(万円),ウは製粉会社の生産総額から中間投入物の価値を引いた 100(万円),エ は製パン会社の生産総額から中間投入物の価値を引いた 250(万円)となるので,GDP が 1 国の年間の総付加価値額を表すことを踏まえると,オは 50+100+250=400(万円)と なる。

答えは⑥ アは b の NI(国民所得)。NI(国民所得)は GDP に海外からの純所得を加え,そこから 固定資本減耗と間接税を除き,補助金を加えたものである。 イは c の支出,ウは f。NI(国民所得)は生産・分配・支出の 3 つの側面からとらえるこ とができ,それぞれの面からみた総額は必ず等しくなる。

答えは④ アは正しい。市場の失敗例の 1 つに,独占の進行がある。 イも正しい。市場の失敗例の 1 つに,公害や環境破壊のような外部不経済がある。 ウは誤り。売り手と買い手の情報量が同じ場合,市場の失敗例の 1 つである情報の非対称 性が解消されていることとなり,市場の失敗は発生しづらくなる。

答えは⑦ アは d の 150。GDP デフレーターは実質 GDP に対する名目 GDP の割合。名目 GDP が 400 兆円,実質 GDP が 400 兆円の 2010 年が基準年で,このときの GDP デフレー ターが 100 となっているためアは 540(兆円)÷360(兆円)×100=150 となる。 イは e の上昇。GDP デフレーターは国の経済の総合的な物価を表した指標なので,基準 年よりも 2020 年の物価は上昇していると考えられる。

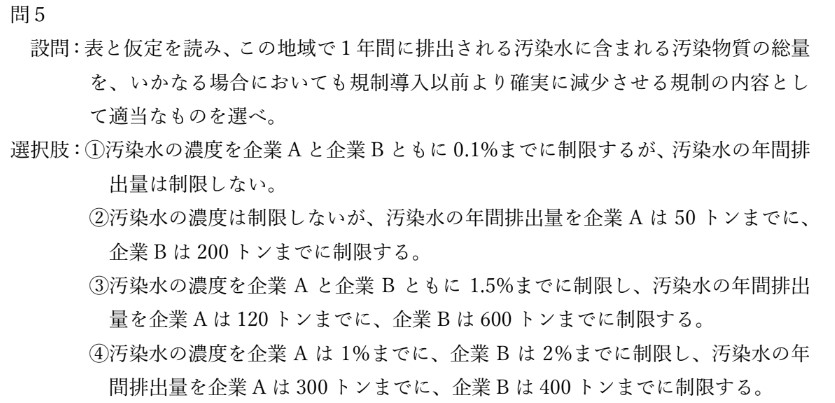

答えは3。規制以前の汚染物質の総量は 100×0.01+500×0.02=11 より 11 トンとなる。 この場合,規制以後の汚染物質の総量は,120×0.015+600×0.015=10.8 より,最大でも 10.8 トンとなり,必ず規制以前の 11 トンを下回る。 1は不適切。この場合,汚染水の年間排出量が無制限であるため,規制以前よりも汚染物質 の総量が増える可能性を否定できない。 2も不適切。この場合も,汚染水の濃度が無制限であるため,規制以前よりも汚染物質の総 量が増える可能性を否定できない。 4も不適切。この場合,規制以後の汚染物質の総量は最大で 11 トンとなるため,規制以前 を確実に下回るとは言えない。

答えは④ アは民間部門の在庫,イは民間設備投資,ウは GDP。まず,GDP は 1 国の経済規模を示 す指標なので,最も変動幅が大きい資料 4 が GDP を表しているとわかる。次に,資料 1 からは設備投資の減少に先立って売れ残り(在庫)が増加することが説明されているため, 1989〜93 年にアが正の値を取っていること,その後半の 1992,1993 年にイが負の値を取 っていることから考えてアが民間部門の在庫,イは民間設備投資だとわかる。

答えは⑥ 技術革新以前の自動車生産 1 単位分の機会費用は,A 国がオレンジ生産 4 単位分で B 国 がオレンジ生産 2.5 単位分なので,機会費用の小さい B 国に比較優位がある。 技術革新後,A 国の自動車生産 1 単位分の機会費用がオレンジ生産 2.5 単位分より小さ くなるのは,5×2.5=12.5 より,自動車生産 1 単位分に必要な労働力が 12.5 人以下の場 合なので,アには b の 10 と c の 5 が当てはまる。

答えは② 冷凍野菜の輸入解禁後は,生鮮野菜は冷凍野菜と競合する関係になるため,その需要曲線は 解禁前よりも左にシフトする。また,消費者は価格が低ければ解禁前とほぼ同じ数量を購入 する一方,価格が高くなると冷凍野菜を購入する傾向にあると考えられるため,解禁後の需 要曲線の傾きは緩やかになる。

第4問

答えは⑥ アの著者は c のロック。『統治二論(市民政府二論)』で人間は自然権を持つと唱えた。 イの著者は b のホッブズ。『リヴァイアサン』で人間は元来平等で独立した存在であると説 いた。 ウの著者は a のグロティウス。『戦争と平和の法』で国際法の理念を提唱した。

答えは⑤ アは中国。3 つの国のうち,中国の人口ピラミッドが最もつぼ型に近く,将来高齢化が進む と予測される。 イは人口オーナス。総人口に占める生産年齢人口の割合が低下し,経済成長に負の影響を与 える状況を人口オーナスと呼ぶ。

答えは3。対価を伴わない無償援助は,第二次所得収支に計上される。 1は誤文。一帯一路構想は,陸路のみならず海路においても経済圏の確立を目指している。 2は誤文。アジアインフラ投資銀行には,アジアのみならずヨーロッパも含めた世界の国々 が参加している。 4は誤文。日本の開発協力大綱では,日本の国益の確保も目的に,戦略性を持って ODA を 行う方針が示されている。

答えは① アは低い。一般に,収益性と安全性,収益性と流動性はそれぞれトレードオフの関係にある。 イは日本。資料より,収益性の最も低い現預金の構成比率が最も高いのは日本である。

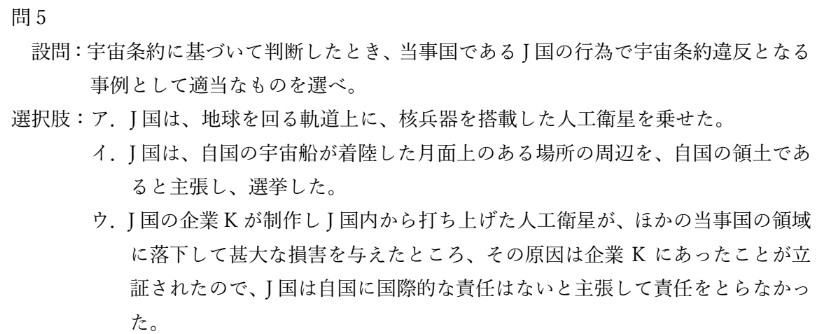

答えは⑦ アは第 4 条、イは第 2 条、ウは第 6・7 条に違反している。

答えは⑤ アは b のコージェネレーション。コージェネレーションとは,発電時の排熱を回収し再利 用することで,エネルギー効率の上昇に役立てる仕組みのことを指す。 イは c。近年では,プライバシーの権利は自身に関する情報をコントロールする権利として 認識されている。ただし,プライバシーの権利が憲法に明文化されるには至っていない。 ウは e。経済安全保障推進法によって,特定の先端的な重要技術の流出を防止する仕組みが 整えられており,半導体もその中に含まれる。

まとめ

ここまでいかがだっただろうか。『政治経済』では、実際の政治や国際問題といった具体 的事例に近しい問題が多く出題されている。また、経済分野では計算問題も出題されたほか、 水質汚染をはじめとした環境汚染に関する問題も扱われるなど、幅広い知識や能力を要す る科目となっている。過去問などでの問題演習を地道にこなし、実力を要請していくことが 必要となる。

受験を志す全ての人へ。

One step at a time.